子どもたちのリーダーシップを育てる「7つの習慣」

「リーダーシップ」とは?

多くの人は「リーダーシップ」を肩書や地位で定義します。「学級委員をしていた」「生徒会長だった」「部長を務めた」など、役割や役職に就くことを例とし、「リーダーシップ」を発揮したと語ることが多くあります。しかし、『7つの習慣』の著者であるスティーブン・R・コヴィー博士はこう述べています。

リーダーシップは単なる役職ではなく、選択である。

私たちは「リーダーシップ」がある人とは、次のような2つの力を備えた人だと考えています。

-

①自分の人生に責任を持ち、自分自身のリーダーとなることを選択する人: 自分自身のリーダー

-

②他者が持つ価値と可能性をその人たちに認識できるように助ける人: 他の人たちのリーダー

「7つの習慣」の原則と実践を通し、児童・生徒は日々、こうした「リーダーシップ」を身に付け、発揮できるようになります。

「7つの習慣」とは?

大学で教鞭を執っていたスティーブン・R・コヴィー博士が米国の建国以来200年の間に書かれた成功に関する文献を調査し、*成功に関する共通点を7つにまとめた書籍。

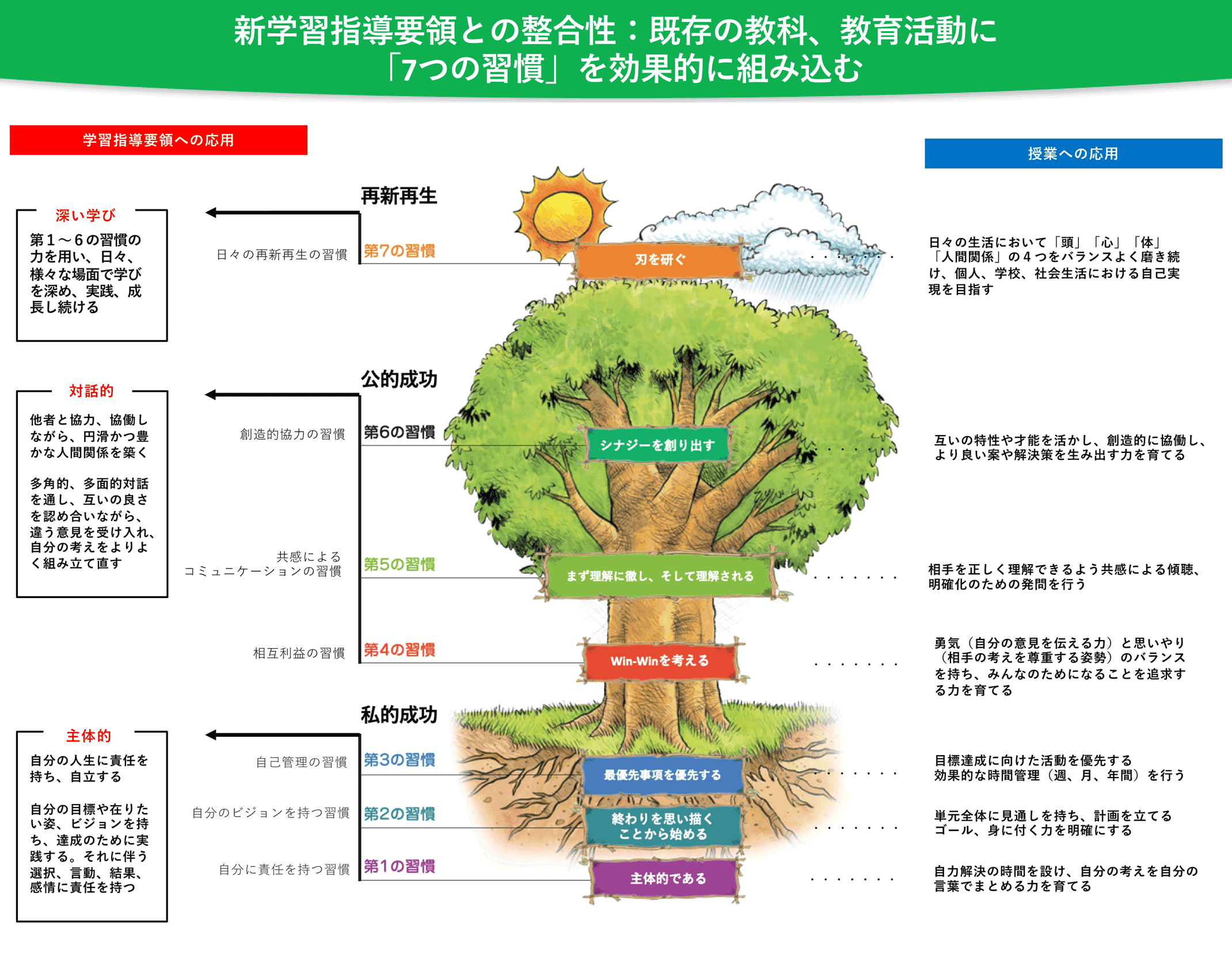

「7つの習慣」は「依存」→「自立」→「相互依存」のプロセスを経ながら、第1〜第7までの習慣を適切な順序で学び、実践することで、自らの成長して行くよう体系立てられています。

*「7つの習慣」の「成功」とは「自分の得たい結果を得続けること」を指します。

完訳 7つの習慣 人格主義の回復

- 世界で4,000万部を突破した大ベストセラー。

- 全世界44ヶ国に翻訳され広く読まれる。

- 日本でも240万部、マンガ版も100万部突破。

現在、無料配信動画にて「7つの習慣」及び「リーダー・イン・ミー」の概要をご覧いただけます。ご興味のある学校関係者の方は、下記よりお申し込みの上、ご視聴くださいませ。

インサイド・アウト

まずは自分が変わることから始める

| 基本の原則 | 身につく力の一例 | |

|---|---|---|

| パラダイム | 物事の見方や考え方。物事をどう見るかによって、私たちの行動と結果が変わります。パラダイムと人格は切り離すことができず、「どう見るか」と「どう在るか」は強い相関関係にあります。新たなパラダイムを持つことで、自分自身や人間関係の在り方が変化します。 | 多角的な幅広い視野、客観的な判断、柔軟性、理解力、受容、敬意、問題解決能力 |

| 効果性の原則 | 効果性の本質は、自分が望む結果を将来に渡り継続的に得続けられることです。そのためには人間の内面にある人格を高め、個人の成長が不可欠です。人格はどんな言動よりもはるかに雄弁です。 | インサイド・アウト、誠意、謙虚、勇気、正義、忍耐、勤勉 |

依存から自立へ

自分自身のリーダーを育てる

| 習慣 | 基本の原則 | 身につく力の一例 | |

|---|---|---|---|

| 第1の習慣 | 主体的である | 自分の人生に自分で責任を持ちます。自分の人生は自分が行った選択の結果であり、自分の身に起こることへの反応の結果であるという考え方です。外から受ける力や状況とは関係なく、自分自身で感情と成長を選択できるようになります。 | 責任、選択、アカウンタビリティ、率先力、判断力 |

| 自分に責任を持つ習慣 | |||

| 第2の習慣 | 終わりを思い描くことから始める | 自分のミッションやビジョン、大切にしていること、人生の目的、達成したいことを明確にします。行動を起こす前に計画を立てます。計画は自分のビジョンや人生の目的などを軸として考え、それに基づいて組み立てます。 | 目標設定、決意、計画、創造、想像 |

| 自分のビジョンを持つ習慣 | |||

| 第3の習慣 | 最優先事項を優先する | 自分のミッションやビジョン、目標に向けて実践、行動します。目標達成に向け、最も重要な活動を優先して行い、時間を効果的に活用します。 | 時間管理、決断、規律、誠実、集中、自律、順位付け |

| 自己管理の習慣 |

自立から相互依存へ

他者と協力し、円滑な人間関係を築く

| 習慣 | 基本の原則 | 身につく力の一例 | |

|---|---|---|---|

| 第4の習慣 | Win-Winを考える | だれか一人のためだけ(私かあなた)になることでなく、みんなのためになることを追求します。「足りない」という考えではなく、「みんなに十分行き渡るほどある」という「豊かさ」を中心に考えます。 | 相互利益、豊かさ、公平、公正、勇気、思いやり |

| 相互利益の習慣 | |||

| 第5の習慣 | まず理解に徹し、そして理解される | 人間関係を築き、よりよい関係を保ち、育てるために「傾聴」を大切にします。相手を理解するために「共感による傾聴」に重点を置きます。 | 共感、尊重、相互理解、コミュニケーション |

| 共感によるコミュニケーションの習慣 | |||

| 第6の習慣 | シナジーを創り出す | 自分一人では考えつかないアイデアや解決策を生み出すために、互いに創造的に協力します。シナジーを創り出すには、第4の習慣のWin-Winの考え方、第5の習慣の共感による傾聴が必要です。 | クリエイティビティ、協力、多様性、謙虚、オープンマインド |

| 創造的協力の習慣 |

自立から相互依存へ

自分を磨き続ける

| 習慣 | 基本の原則 | 身につく力の一例 | |

|---|---|---|---|

| 第7の習慣 | 刃を研ぐ | 刃を研ぐとは、個人が持っている最大の資産、つまり自分自身を大切にし、強くすることです。日々の生活において4つの側面、「肉体」「社会・情緒」「知性」「精神」のバランスをとり、自分自身を磨いていきます。 | 再新再生、継続、改善、生活習慣、バランス |

| 日々の再新再生の習慣 |

効果性から偉大さへ

ボイスを発見する

| 習慣 | 基本の原則 | 身につく力の一例 | |

|---|---|---|---|

| 第8の習慣 | 自分のボイス(内なる声)を発見し、 ほかの人たちも自分のボイスを 発見できるように奮起させる |

誰もが様々な可能性、才能、素質、インテリジェンスなどを持っています。そしてそれを「発揮するかどうか」「どう発揮するか」の「選択の自由」も持っています。選択には「ビジョン」「自制」「情熱」「良心」が伴い、人生における自分の役割や目的に繋がります。正しく、効果性の高い選択をすることで、真に優れたリーダーシップが築かれ、良い方向に世界を変えることができます。 | 貢献、奉仕、ビジョンの発見、選択、自制、情熱、才能、良心、ニーズの理解、創造的な推進力、リーダーシップ |

| 偉大性の習慣 |

効果的な「7つの習慣」の実践のための「実行の4つの規律」

「7つの習慣」× 「実行規律」=「成果」

「7つの習慣」は「4つの規律」の土台であると同時に、「7つの習慣」を貫く原則は「4つの規律」にあります。 「7つの習慣」は、どんな状況においても主体性を発揮し、自分が影響を及ぼせる言動にフォーカスすることでリーダーシップを発揮できるようにします。「4つの規律」は「実行」を定着させることで、どんな状況においても自分の重要な目標に集中し、影響のある行動を選択し、実行できるようにします。つまり、望む結果を継続的に出し続けるためには、この両輪が必要なのです。

例えば、「7つの習慣」の「第2の習慣」で自分のミッションや人生のゴール、目標を思い描き、計画を立てたとしても「実行」がなければ、達成することはできません。「4つの規律」で「いつまでに望む結果を得るか、期限を定める」「達成のために何をするか」「達成に向けた進捗状況を定期的に測定、記録し、必要があれば見直しを行う」「決めたことへの説明責任を果たす」ことを実行するのです。

「実行の4つの規律」とは?

私たちは何か新しい目標を定め、行動を始めるとき、日々の日常業務(竜巻)と衝突をします。日常業務は生活を送る中で必要不可欠な事柄(仕事、家事、育児など)も含まれ、排除したり、避けることができないことも多くあります。そうした状況下でも、自分が決めた目標を達成するためには継続的かつ効果的な「実行力」が必要です。その力を養うために「4つの規律」があります。「4つの規律」が機能するのは「7つの習慣」と同じように、単なる手段ではなく原則に基づいているからです。

| 規律 | 基本の原則 | |

|---|---|---|

| 第1の規律 | 最重要目標に フォーカスする |

達成したい目標を設定し、焦点を定めます。目標は多ければ良いということではなく、大きな変化をもたらす本当に重要な1つか2つの目標、最重要目標(WIG = Wildly Important Goals) に絞ります。個人や組織の力をWIGに集結させ、達成に向けて最大限の努力を注ぐことで望む成果を生むための力を効果的に発揮できます。 |

| フォーカス | ||

| 第2の規律 | 先行指標に基づいて 行動する |

目標を達成するためには、結果に大きく直結する行動(先行指標)を特定し、実行する必要があります。先行指標は「予測可能」であり「影響を及ぼせる」行動です。その行動をすることで目標達成を後押しする影響を与え、変化を生み出せるであろう効果の高いものです。 |

| レバレッジ | ||

| 第3の規律 | 行動を促す スコアボードをつける |

スコアボードは目標達成に関わる全員のためのもので、実行力を高めるには必要不可欠です。現在地点と目指す目標地点が明確であり、今の状況が達成に近づいているのかの有無(勝ち負け)を数値として一目で認識できるものです。スコアボードの根本的な目的は、関わる全員に、勝ちたい気持ちを起こさせることにあります。 |

| エンゲージメント | ||

| 第4の規律 | アカウンタビリティの リズムを生み出す |

目標達成に関わる全員が、先行指標を動かす行動やWIGの達成にコミットメントをし、自分で決めた取り組みに責任を持ち、実行したことを定期的に報告をし合います。互いに報告し合うことで、結果のフォローや課題解決、次に行うことの宣言ができ、より深くコミットすることができます。 |

| アカウンタビリティ |